AI囲碁特集

2016メール碁会通信(13)2016.4.2より

今号は、このところ各マスメディアで盛んに報じられています「コンピュータ囲碁ソフト」及びその周辺を荒っぽくまとめてみようと思い特別号にしました。メールの長さのことも考慮し、通常の「メール碁会通信」とは異なるレイアウトにしました。

【コンピュータ囲碁とその関連特集】

「メール碁会通信11号」でも取り上げましたが、 先の Google社の傘下のGoogle DeepMind 社が開発したコンピュータ囲碁ソフト 「AlphaGo」対世界最強の一人、韓国の李世ドル九段が戦った5番勝負で、AlphaGoが4勝1敗で勝利したニュースは世界の囲碁界を震撼させた。

これまでチェスや将棋では、開発されているコンピュータソフトは 既に人間の域に達している実績もあるが、 19 路盤を使う囲碁はそれらのゲームとは比較にならない複雑さがあり、 既に存在する囲碁ソフトも、プロ棋士との対戦では3-5子 の棋力で、人間の頭脳の域に達するにはまだ時間がかかるだろうというのが事前の予想だった。 しかし今回登場した AlphaGoは、昨秋以来 ヨーロッパプロに5-0、李九段に4-1で勝利し、世界最強プロを含むプロ棋士相手に10局打って9勝1敗の戦績を残した。

1.AlphaGo vs 李九段戦後の囲碁界の反応

(李九段の感想)

第5局に負けて恥ずかしい。囲碁で飯を食っている、囲碁が仕事である人間が、人間的感情を徹底的に排除して碁を打たなければならなかったのに、それができなかった。

ほかの人々は私を人間的だというが、それは冷静な勝負の世界では話にならない声であり、人間的であることがかえって弱点だ。私が私を超えなければいけないのにそれができなかった。

だが、それは私の限界であって人間の限界だとは思わない。

(中国の棋士の反応)

柯潔九段:李世ドル九段(韓国)と並んで世界最強の一人と認められている柯潔九段は、3局が終わると「自身の勝率期待値は5%に落ちた」とAlphaGOの底力に尻尾を下した。

古力九段:一部隊ならいいが、(李世ドル9段のように)棋士1人はAlphaGoにかなわない。

少なくとも5人の9段が必要だ。柯潔は強いが、やはり AlphaGoに勝つことは困難。

(井山六冠の感想)

3連勝してアルファ碁の強さに驚いた。盤面全体がよく見えている。コンピュータならではとはそんなに感じず、大きな違和感なく観ていた。思っていたより人間に近い。最善を選んでいるというよりは、勝ちやすい手を選んでいるのでは。1局も勝てずに終わってしまうと人間の敗北と思われるのは仕方ないと思っていたが、(第4戦で李九段が勝利し)勝てるところを見せてくれたのはさすが。人間の強さがでた。

2.囲碁ソフトの出現と進歩

いろいろと報じられている情報を以下のように雑にまとめてみた。

◆ 本格的な囲碁ソフトの研究が始まったのは 1980 年代以降で、日本では、2000 年代前半から始まり、日本棋院から初期のアプリが段級位認定用として認定されたが、棋力はいまだ級上位レベルだった。

◆ (部外者には難解な)「モンテカルロ法」という方式が2006年にコンピュータ囲碁に導入され、それを契機に囲碁の人工知能(AI)は驚異的なスピードで進歩してきている。ここ数年、4―5子という置碁ながらも、 プロ棋士を破るプログラムが出現し、 UEC杯などに出場するソフトはこの域の棋力とされる。

◆ ところが今回の AlphaGo の出現とその棋力は世界を震撼させた。その人工知能(AI)に組み込まれた新技術と能力は次のようなものと説明されている。

・チェスや将棋に比して、囲碁の複雑さは群を抜いている。チェスでは10の120乗の選択肢だが囲碁では10の360乗通りの選択肢があるとされる。

・ 更にこれまでの人工知能でも、手を先読みすることは得意で十分強かったが、盤面の状況を認識し学習すること、即ち 大局観を持つことに弱点があった。

・ その弱点を克服するのに加えられた能力が ディープラーニング(Deep Learning)(深層学習)と呼ばれる新技術で、2012年にGoogle社開発のグーグル・ブレインが猫で概念を学習することに成功し、大きな技術的革新につながったと評価されている。

AlphaGoはこのDLを駆使して学習を重ね、過去の16万の模擬対局を繰り返し、3000万の盤面を記憶し、学習しているという。(株)グノシイの経営者・関喜史氏によれば、AlphaGoは5000万年分の対局経験をしていて、1局の認識時間は1-2秒とのこと。 かかる作業が実現したのも、大企業 Google社の高性能の巨大サーバーが支援した証だとしている。

◆ 歴代囲碁ソフトの棋力の遍歴

・ 1960年代 ・・・ 38級程度

・ 1970年代 ・・・ 15級程度

・ 2000年代後半 ・・・ アマ・三~四段程度

・ 2010年代前半 ・・・ アマ・四~六段程度

・ 2016年~ ・・・ プロ・トップレベルと互角以上

3.「UEC杯」コンピュータ囲碁大会

◆ 「UEC杯」は、電気通信大学の「エンターテイメントと認知科学研究ステーション」 が主催となり、「コンピュータ囲碁フォーラム」の協力を得ることにより、2007年より開催されている。本大会は、単に強さのみを競うものではな く、学術的、技術的交流のある大会にしていくことを指向している。

2012年6月には、 日本棋院と電気通信大学の間で コン ピュータ囲碁の発展を通して情報通信技術、認知科学、及び囲碁界の発展に寄与することを目的とした覚書が交わされ、本大会だけでなく、プロ棋士とコン ピュータ囲碁との置碁定期戦「電聖戦」も開催される運びとなった。

◆ 「第9回UEC杯コンピュータ囲碁大会」が3月19 – 20日に東京都調布市電気通信大学で行われ、結果は決勝でZen(チームDeepZen:代表加藤英樹氏)がdarkforest (Facebook AI Research:米国facebook製)を下し、2年ぶり3度目の優勝を飾った。3位はCrazyStone(RemiCoulom)、4位はAya(山下宏)だった。決勝に進出した両ソフトは、23日に設定された「電聖戦」に進出し、小林光一九段と対戦。(下記参照)。なお、決勝の Zen vs Darkforest の棋譜は添付ファイルにしてあります。

4.電聖戦

◆ 電聖戦は2012年6月に日本棋院と電気通信大学の間で、コンピュータ囲碁と囲碁界の発展に関する覚書が交わされて発足したプロ棋士とコンピュータ囲碁の公式戦である。

電聖戦では、毎年日本棋院が推薦するプロ棋士とUEC杯コンピュータ囲碁大会で優秀な成績を収めたプログラムが、日本棋院の協力のもと日本ルールに準ずる取り決めで定期戦を行うもので、コンピュータ囲碁の棋力の進歩の過程を可能な限り正確に測るとともに、伝統的な囲碁というゲームの魅力を高め、人間とコンピュータで交わされる新しいコミュニケーション技術の創出につながることを願っている。

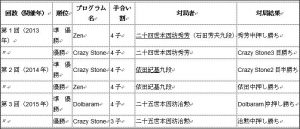

これまでの電聖戦での対局者と結果は以下の通り。

ai002

◆ 2016年(第4回)電聖戦は、3月23日に東京都調布市の電気通信大学で打たれた。直前のUEC杯大会で1、2位となった「Zen」と「dark forest」が小林光一名誉棋聖に三子で挑戦、「Zen」は善戦して4目半の勝利を勝ち取り、2位の「dark forest」は中押し負けだった。三子局で一流プロ棋士に勝てるのは、アマ・トップクラスの実力があることを示した。

「Zen」は過去数々の大会で優勝した実績を持つ日本最強の囲碁ソフトで、この1年、ディープラーニング(深層学習)の技術を取り入れるなど改良を進めてきた。

なお「Zen」vs 小林九段の棋譜は添付ファイルにしてあります。

5.日本発の最強コンピュータ囲碁ソフト開発プロジェクトについて

(株)ドワンゴ(本社:東京都中央区)は3月1日(火)、日本棋院の協力のもと、日本最強のコンピュータ囲碁ソフト「Zen」の開発者・尾島陽児氏と加藤英樹氏を中心とした『DeepZenGoプロジェクト』の発足を発表し、新たに設置した開発環境のもと、世界トップレベルの囲碁ソフトの開発に着手した。

これは先般、李セドル九段を破った「AlphaGo」の存在を意識したもので、本プロジェクトは、今後半年~1年後の新生囲碁ソフトの完成を目指し、開発を進めるとのこと。

外野席の我々は、Deep ZenGoがどこまでAlphaGoに迫れるのか、興味深々というところだろう。

『DeepZenGoプロジェクト』メンバー

<開 発>

|

尾島陽児氏 |

(囲碁ソフト『ZEN』開発者) |

|

加藤英樹氏 |

(囲碁ソフト『ZEN』開発者) |

|

松尾豊氏 |

(東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授) |

|

山本一成氏 |

(将棋ソフト『PONANZA』開発者) |

<開発環境の提供・開発支援>

株式会社 ドワンゴ

<協力>

公益財団法人日本棋院

6.人工知能(AI)の未来

こんな難しい課題をど素人の筆者が纏められる訳はない。が、市場に溢れているものの中から幾つかをピックアップして以下羅列してみよう。

「人工知能(AI)」とは人間が人工的に作り出した知能であり、高い処理能力を備えたコンピュータだ。

知性を得たコンピュータにより、将来数々の新市場のビックバンの誕生が予測される。

だが一方で、人間の仕事を奪い、既存ビジネスを壊す負の側面も予測される。即ち、 自動車、IT、メディア・コンテンツ、医療・健康、農業・食品、インフラ、流通・サービス、金融・保険…あらゆる既存産業がAIに翻弄されると予測されている。どんな未来がやってくるのだろうか?

ai003

7.人工知能に対する懸念

◆ 2045年問題とは

アメリカの実業家、未来学者レイ・カーツワイル(1948~)が唱えている予測で、2045年にはコンピューターの性能が人間の脳を超えるという予測である。即ち、コンピュータ技術が今のペースで発達し続け、人工知能(AI)が更に自分より優秀な AI を開発し、次々と優秀な AI 開発してゆくと、ある時点で AI が人間の知能を超えるという予測で、その時点を2045年とし、「シンギュラリティ(技術的特異点)」と称した。その結果、それ以降の発明などは全て人間ではなく AI が担うようになり、それ以降の進歩は人間は予測できなくなるとする。

2004年に上映されれたアメリカ映画(20世紀Fox社)「アイ・ロボット」が描いていたように、人工知能で開発されたロボットが人間を攻撃するようになるようなSF小説や映画の世界が到来するのかどうか? その辺のことは、ご専門の橋元さんのお言葉を頂ければありがたいと思っています。

◆ 著名人の警鐘

・ スティーブン・ホーキング:

ゆっくりとした生物学的進歩しか成し遂げられない人類は人工知能と競争できず、取って代わられるだろう。完全なる人工知能の開発は人類の終焉をもたらすかもしれない。

・ イーロン・マスク:

AIは悪魔を呼び出すようなもの。

・ ビル・ゲイツ:

これは確かに不安を招く問題だ。 よくコントロールできれば、ロボットは人間に幸福をもたらせる。しかし数年後、ロボットの知能は充分に発展すれば、必ず人間の心配事になる。

日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会