2021メール碁会通信(24)

2021. 6. 19

中国と囲碁(1) 清永 忠

たまたま目にした文献に朱新林(浙江大学哲学系助理研究員)の囲碁に関するものがありまし

たので、それを以下ご紹介したいと思います。

中国と囲碁

囲碁は人類史上最も長い歴史を持つ盤上遊戯の一つであり、漢民族の伝統文化における精華である。囲碁は中国に始まり、古代には弈と称され、4000年の歴史を有し、夏王朝末期には存在したと伝えられる。囲碁は当初は占星術や算術の手段であったが、後に遊びや知恵比べの道具へと変わっていった。春秋戦国時代の古書「世本」によれば、囲碁は堯により創造された。

晋代の学者、張華も「博物誌」の中で「子の商均が愚かだったため、舜は囲碁を創りこれを教えた」と記述している。一方、唐代の皮日休は「原弈」の中で「囲碁は戦国時代に始まり、縦横家 の創造による」としており、「囲碁は有害な欺き・争い・偽りの道である」 という説を根拠としている。このように、現存する文献を見ても囲碁は具体的に誰が作ったのかを知るこ とはできないものの、歴史の長さを伺うことはできる。

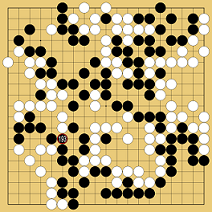

春秋戦国時代、囲碁は社会に広く伝わった。「左伝・襄公二十五年」には「挙棋不定」のことが記載されているが、「挙棋不定」のような囲碁用語で政治上の優柔不断を比喩していることは、囲碁が当時すでに登場していたことを物語っている。(左図は1952年河北省から出土した石造の碁盤)秦漢代に囲碁は遊戯道具の一つとして存在し続けたが、盛んにはならなかった。「西京雑記」巻三に前漢元年の「杜陵の杜夫子は碁に秀で、天下第一人である」との記述があるが、この種の文献はこま切れの記録に過ぎない。

後漢元年に至っても、依然として「六博 は世に流行するも、囲碁は打つ者がほとんどない」状況であったが、後漢の中期から晩期にかけて囲碁は再び流行し始めた。1952年に河北省の望都一号漢墓から出土した石造の碁盤は、高さ14cm、縦横各69cmであった。盤面は正方形で縦横各17路からなり、 底面には4本の足がつけられている。 これは、漢魏代の碁盤の形状に関する象徴的な実物資料である。

中国の囲碁のルールはこれまでの歴史で2回の大きな変化を経ており、主に路の増加であった。

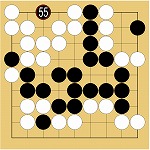

魏晋時代前後が1回目の変化が生じた時期である。魏の邯鄲淳が記した「芸経」によれば、魏晋時代及びそれ以前は「棊局縦横各17道、合わせて289道、白黒の碁石それぞれ150枚」だった。これは、先に紹介した河北省望都県で発見された後漢の碁盤に完全に一致する。一方、莫高窟の石室で発見された南北朝時代の「棋経」では当時の碁盤について「361路、あたかも一年の日数である」との記載があり、19路の囲碁が流行していたことを表している。

これは現在の碁盤と全く同じであり、当時の囲碁ではすでに現代のルールの大枠が整えられていたことを反映している。(つづく)

日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会