2021メール碁会通信(26)

2021. 7. 3

(この号のロゴは武田秀夫さんの 「バラの家」です。)

中国と囲碁(2) 清永 忠

(碁会通信(25)より)

南北朝時代には玄学が起こり、文人学士の間で清談 が盛んになったことから囲碁もさらに栄え、囲碁は別名「手談」と呼ばれた。この頃、19路の碁盤がかつての17路に代わり主流となった。

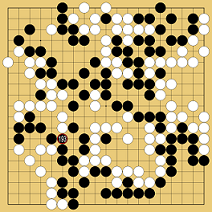

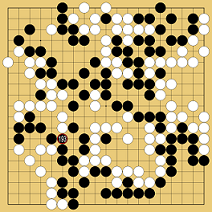

また、隋帝国の対外政策により、遣隋使の手で囲碁が日本にもたらされた。1959年5月、中国 の考古学者が河南省安陽豫北紗廠の付近で隋開皇15年の張盛墓を発掘したところ(西暦595年)、磁器製の碁盤(左図)が出土した。

この碁盤は正方形で高さは4cm、縦横各10.2cmで盤上にはたくさんの格子縞が刻まれ、縦横各19路あった。これが現在までに発見されている最も古い19路の碁盤であり、河南博物院に所蔵されている。

唐宋代は、囲碁の歴史で2回目の大きな変化が生じた時期と言える。 唐代の「棋待詔」制度の実施は、中国囲碁発展史における新たなシンボルと言えよう。

棋待詔とは、翰林院において専ら皇帝の囲碁の相手をする専業の棋士である。当時、内廷に仕えた棋待詔は、いずれも大勢の棋士の中から厳しい試験を経て選ばれ、「国手」と呼ばれた。

唐代の有名な棋待詔は、玄宗期の王積薪、徳宗期の王叔文、宣宗期の顧師言、信宗期の滑能ら である。棋待詔制度の実施により囲碁の影響力は大きくなり、棋士の社会的地位も高まった。この制度は唐代初期から南宋まで500年余り続き、中国の囲碁の発展を大きく後押しした。

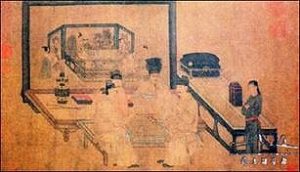

新疆ウイグル自治区トルファンのアスターナ古墳群の第187号唐墓から出土した「奕棋仕女図絹画」(左図)は、当時の貴族女性が囲碁を指す様子を描いた象徴的な作品である。当時の碁盤は19路を主な体裁として おり、碁石もかつての四角形から円形に変化している。 (つづく)

中国と囲碁(3) 清永 忠

(碁会通信(26)より)

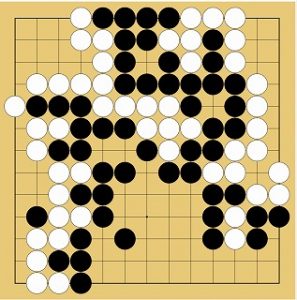

このほか、周文矩の「重屏会棋図」(左図)も残されており、アスターナ古墳群から出土した「奕棋仕女図絹画」とともに唐代の囲碁の特徴をよく反映しており、この頃に囲碁が変化し、発達したことを示している。

明清代に囲碁の水準はめざましい発達を遂げた。その表れの一つが数多くの流派の出現である。明代正徳・嘉靖年間に3つの有名な流派が形成された。その一つ目は鮑一中(浙江省永嘉出身)を代表として、李冲、 周源、徐希聖らにより形成された永嘉派、二つ目は程汝亮(安徽省新安出身)を代表として、汪曙、 方子謙により形成された新安派、三つ目は顔倫、李釜(北京出身)を代表とする京師派である。

彼らがけん引役になって、長きにわたり士大夫が独占してきた囲碁が市民の間でも広まり始めて、一部の「市井出身の棋士」が登場するまでになった。彼らは民間の対戦試合を頻繁に行うことによって囲碁をさらに普及させた。囲碁が盛んになるにつれて一部の民間愛好家の手による棋書が大量に出版種類余りの明代の棋書からは、当時の高度に発達した囲碁技巧や理論をうかがい知ることができる。

清康熙年間末期から嘉慶年され、「適情録」「石室仙機」「三才図会棋譜」「仙機武庫」「奕史」「奕問」など、20間初期にかけて奕学はさらに盛んになり、囲碁界には大勢の批評家が現れた。

なかでも梁魏今、程蘭如、範西屏、施襄夏の4人を合わせて「四大家」と呼ばれた。

近代に入ると、囲碁は日本で急速に普及して中国は徐々に逆転されるまでになり、 清代後期には中国の棋士はすでに日本の棋士に一定の差をつけられていた。 一方、中華人民共和国の成立後に中国では囲碁が大いに促進され、新たな世代の名人がめきめきと力をつけた。代表的な棋士は陳祖徳、聶衛平、馬暁春、常昊などである。また、多くの対戦が行われるようになり、中国天元戦、中国名人戦、全国小中学校戦、圍乙リーグ戦、全国個人戦、中国新人王戦、招商銀行杯、理光杯、倡棋杯、爛柯杯、西南王戦、中国圍棋甲級リーグ戦、中国圍棋乙級リーグ戦、NEC杯(廃止)、圍丙リーグ戦などは、囲碁の発展と普及に大きな役割を果たした。現在、囲碁は主に中国、韓国と日本の三大勢力が鼎立している。(完)

日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会