2020メール碁会通信(40)

2020.10.10

囲碁由来の言葉 清永 忠

囲碁起源の言葉は日常生活の上でいろいろ使われています。それらの幾つかを拾ってみました。

定石:昔からの研究により最善の形とされる、決まった石の打ち方。

何かをする時の最善策とか決まったやり方という意味で使われる。

布石:本格的な戦いが始まる前の序盤に、その後の局面を見据えて石を打つことをいう。転じて将来に備えて準備するという意味。「出世への布石を打つ」などと言う。

捨石:囲碁でより多くの利益を得るために、わざと相手に取らせる石のことで全く無駄になる、捨て去るという意味ではない。 現在は大きな効果が無くても将来的に利益になる物事や人のことを現す言葉。全く無駄な事をすると勘違いしないこと。

白黒付ける:碁は白石と黒石で勝負を付けることから来ている。議論や争い事等でどちらが正しくて、どちらが間違っているかをはっきりさせることを言う。

駄目:駄目は、双方の境界に有ってどちらの陣地にも属さず、石を打っても陣地が増えない場所のこと。つまりやっても意味の無い事、無駄な事をいう。

駄目押し:

終局後、計算しやすいように駄目に石を置いてふさぐこと。転じて、念をいれて確かめること。また、既に勝利を得るだけの点を取っていながら、さらに追加点を入れることにも使う。

八百長:江戸時代末期、八百屋の長兵衛、通称八百長なる人物が、よく相撲の親方と碁を打ち、相手に勝てる腕前がありながら、常に一勝一敗になるように細工してご機嫌を取ったところから、相撲その他の競技において、あらかじめ対戦者と示し合わせておき、表面上真剣に勝負しているかのように見せかけることをいう。

死活、死活問題:石の生き死にのこと。また、それを詰碁の問題にしたもの。転じて、商売などで、生きるか死ぬかという問題ごとにも用いられる。

大局観:的確な形勢判断を行う能力・感覚のこと。転じて、物事の全体像をつかむ能力のこと。

一目置く:弱い方が先に石を一つ置いて勝負を始めること。つまり自分よりも相手の方が優れていることを認めて敬意を表し、一歩譲ることを言う。「あの人は職場の皆から一目置かれている」なんて言い方をする。

目算:自分と相手の地を数えて形勢判断すること。転じて、目論見や見込み、計画を立てること。

お遊び「詰碁」(94) 清永 忠

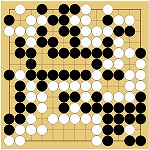

問題93(白先でどうなる)

image004

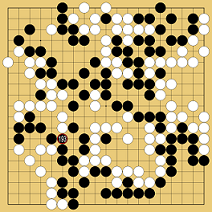

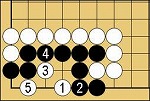

解答93(白先黒死)

image005

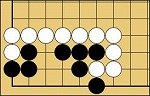

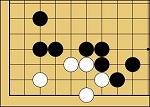

問題94(白先でどうなる)

image006